Chapitre 10 : Les parties prenantes

Cette page est un extrait de l’ouvrage Verstraete T., Jouison E., Business Model GRP – Origine, nature et composantes du Business Model, GRP Publications (l’ouvrage peut être téléchargé au format PDF en cliquant ici). Elle a été réalisée avec l’accord des auteurs et son contenu est donc soumis au même droit ©.

Préambule aux chapitres de la Dimension Partage de la Valeur

Texte principal du Chapitre 10

Note 10.1 : De quelles parties prenantes parle-t-on dans la composante Parties Prenantes du BM GRP

Note 10.2 : La théorie des parties prenantes (stakeholders theory): un des points d’appui

pour définir le Partage de la valeur

Note 10.3 : Les meilleures ressources sont possédées par les meilleurs partenaires :

évidemment … quoique …

Note 10.4 : L’empathie

Note 10.5 : Rencontrer les partenaires potentiels et effectifs

Note 10.6 : La négociation

Note 10.7 : Le modèle d’Allison

Note 10.8 : Le concept de capital social

Note 10.9 : Expérience du réseau et compétences sociales en entrepreneuriat

Note 10.10 : Typologie des parties prenantes

Note 10.11 : La confiance

Note 10.12 : Le tableau des parties prenantes

Note 10.13 : Les représentations du réseau d’affaires

Note 10.14 : La coopétition

p.256 du manuel

Préambule aux chapitres de la Dimension Partage de la Valeur

Essai d’une lecture anthropologique du Business Model (2/2) : mythe, institutionnalisation, partage.

En inscrivant les approches par les ressources (Penrose, 1959 ; Pfeffer et Salancik, 1978 ; Wernerfelt, 1984 ; …) et celles des parties prenantes (Barnard, 1938 ; Freeman, 1984 ; …) dans le paradigme de l’émergence organisationnelle en entrepreneuriat (Gartner, 1995 ; Verstraete,

2005 ; …), la création d’entreprise peut être vue comme une cristallisation de ressources tangibles et intangibles apportées par des parties prenantes attendant une rétribution contre ce qu’elles apportent à une dynamique impulsée par un individu entreprenant (ou plusieurs individus s’associant pour entreprendre ensemble). La coordination afférente appelle deux conditions préalables à l’institutionnalisation de l’entreprise : l’intelligibilité et la croyance.

La première autorise l’émergence de l’organisation parce qu’il est peu probable que des partenaires potentiels apportent les ressources nécessaires ou utiles au projet d’entreprendre s’ils ne le comprennent pas. Le concept de BM est d’ailleurs apparu en contexte de start-up internet alors que les partenaires demandaient un effort d’intelligibilité de la part des porteurs de projet (la nouveauté du media, le vocabulaire afférent, le profil des créateurs, etc. justifiaient cette demande). Cette posture de partenaires potentiels exigeants montre finalement que l’intelligibilité du projet se nourrit des échanges entre des individus d’un collectif dont l’entrepreneur est le médiateur, le porte-parole, voire le chef d’orchestre d’un acte certes parfois en partie improvisé.

La seconde suit la première en ce sens que si le projet est compris, encore faut-il y croire pour effectivement s’y engager. Dans les faits, parce que le projet est collectivement construit, intelligibilité et croyance se combinent alors en une conviction à propos d’un artefact, le BM, lequel figure aujourd’hui le mythe par lequel des représentations se construisent et se partagent. Afin de rendre accessibles ces représentions du business, des formes pouvant être qualifiées d’iconiques sont désormais proposées, notamment par une approche du BM en termes de composantes (Verstraete et Jouison, 2009, 2011 ; Osterwalder et Pigneur, 2010 ; Demil et Lecocq, 2010 ; …). Ainsi vue, le BM s’offre à une lecture anthropologique aidant à éclairer l’adhésion et la coordination d’un ensemble d’acteurs autour d’un projet porté par un entrepreneur incarnant, pour un collectif de croyants ne se connaissant pas forcément, le mythe dont la communication appelle un rite de passage : le pitch. Ce dernier possède une dimension messianique consistant à proposer un ordre plus ou moins nouveau (innovation lorsque la nouveauté est importante). Il reste que ce mouvement doit, dans la plupart des sociétés modernes, s’institutionnaliser, y compris dans son acception juridique (pour une reconnaissance des responsabilités à l’égard des tiers et de la propriété), avec, de façon croissante, certaines exigences s’agissant du partage de la valeur créée ou des valeurs partagées.

Le business model : un mythe pour coordonner un ensemble plus ou moins vaste de ressources et de partenaires autour du projet d’entreprendre.

Le best-seller d’Harari (2011) peut inviter à voir la coordination d’un grand nombre d’individus comme une spécificité humaine ayant conduit Sapiens à dominer les autres espèces. Les mythes attachent dans un imaginaire des croyances en un ordre naturel, façonnent des désirs programmés par le mariage de deux idéologies (romantique et consumériste) pour générer un « marchés des expériences » et créent de l’intersubjectivité rendant la coordination d’autant plus durable, voire inertiel, que le réseau est composé de nombreux individus.

p.257 du manuel

Le mythe est fondamentalement attaché à une croyance véhiculant un message. Il peut se distinguer de la légende (à portée historique) et du conte (au contenu fictif), ces trois qualificatifs constituant des types purs dont les nuances sont parfois discutées (Pottier, 2012). Il faut aussi dire qu’il semble impossible de trouver une définition qui couvre tous les types et les fonctions du mythe (Eliade, 1963).

Selon Levi-Strauss (cf. la tétralogie des Mythologiques : 1964, 1966, 1968, 1971), un mythe raconte une origine, un présent et un futur en réunissant dans un récit global les réponses aux problèmes singuliers de l’espace concerné (et parfois le dépasse lorsqu’il est la grille par laquelle tout est lu). Par une pensée structuraliste, voire systémique, le mythe autorise des conjectures pour garder l’ordre de l’ensemble malgré les difficultés rencontrées plus localement. C’est une histoire à laquelle une communauté croit concernant l’origine, ici du projet, expliquant les choses telles qu’elles se présentent et évolueront par la mise en œuvre d’une stratégie attendue, donc formulée. On s’arrêtera, pour rester relativement concis, à cette conception sans évidemment ignorer que les mythes présentent également des différences (cf. Pottier, 2012) selon qu’ils portent sur un avenir ultime (mythes eschatologiques), comportent une dimension politique discutant l’ordre en place (mythes messianiques) ou légitimant celui-ci (mythes dynastiques), ou consacrent un contrat social (mythes philosophiques).

S’il est un mythe, le BM conduit à voir les parties prenantes comme les croyants parmi lesquels des érudits (ils ont compris le projet), des suiveurs (ils subissent un phénomène de mimétisme), des quêteurs de graal (dont certains de licornes, …), des opportunistes, etc. Ils sont coordonnés par un message dont l’intelligibilité réfère à la fois au projet lui-même (comme nous l’avons exposé précédemment, concernant son origine, son présent et les conjectures que le mythe autorise) et au sens de leur sphère d’action. Celle-ci bride leur représentation, en ce sens que leur référentiel leur donne à voir les éléments légitimant ou rédhibitoires du récit. Ce référentiel s’inscrit dans des registres conventionnels surplombant leur comportement, notamment en situation d’incertitude, leur action étant alors influencée par l’idée qu’ils ont du comportement d’un autre individu de leur communauté si ce dernier était placé dans une même situation.

L’institutionnalisation du mythe par l’émergence d’une convention.

La perspective conventionnaliste repose sur une thèse institutionnaliste dont le courant français nous inspirant trouve essentiellement son origine dans la sortie d’un numéro dédié de la « Revue Economique » de 1989. Bien que développée essentiellement par des économistes et des sociologues, on peut lui trouver des bases philosophiques avec Dupréel (1925) qui en dit : « La convention établit entre ses auteurs de la correspondance, crée de l’accord, fait en sorte que la réunion de leurs conduites, au lieu d’être une somme d’éléments disparates, constitue un tout organisé, en fait une activité unifiée. C’est là l’essentiel de l’opération conventionnelle : elle coordonne des séries d’activités, impliquant des faits matériels et des conditions psychologiques, en une règle unique et commune qui détermine également la conduite ou l’attitude des convenants. » (p.285 et 286).

p.258 du manuel

Encore faut-il que ces derniers sachent, en situation d’incertitude (c’est le cas lors d’une création d’entreprise ex-nihilo), quelle conduite tenir. Pour ce faire, « au sein de chaque espace social plus ou moins formellement circonscrit (un club sportif, une entreprise, etc.), des critères sont perceptibles afin qu’un nouveau venu puisse le comprendre et se comporter en conformité avec les régimes d’instruction qui organisent cet univers social particulier. » (Verstraete, Jouison et Néraudau, 2018, p.97). La perspective conventionnaliste peut apporter à l’institutionnalisation du mythe dans la mesure où elle applique une structure symbolique à un vide rationnel (elle rejoint ainsi, selon Gomez et Jones, 2000, la définition de Levi-Strauss sur la structure). Partant d’une idée (le concept originel), le BM se construit chemin faisant dans les interactions du créateur avec les possesseurs de ressources nécessaires ou utiles au projet, de sorte qu’une représentation émerge de la nécessité d’apporter aux protagonistes la valeur qu’ils attendent contre la valeur qu’ils apportent. Pour les formes éthiques d’entreprendre, cet échange initial est ou se transformera en partage lorsque le projet est suffisamment récompensé/rémunéré par un marché (que celui-ci s’exprime par des clients ou par des bénéficiaires dans le cas d’un projet à finalité non mercantile).

Le partage de la valeur

La rémunération par le marché est une rétribution contre la valeur qui lui est apportée. Cette rémunération prend souvent une forme quantitative (ex : chiffre d’affaires pour une firme) mais intègre également des apports dont la valeur ne se laisse pas traduire par des principes calculatoires en revêtant, à bien des égards, une dimension qualitative (satisfaction d’usagers, qualité des relations, adhésions, …). Elle s’accorde également aux projets entrepreneuriaux relevant du monde associatif, de l’économie sociale et solidaire, plus largement de l’entrepreneuriat social (dont la plupart des projets ne composent pas avec une gouvernance actionnariale). Elle dépasse l’archétype du phénomène entrepreneurial, la création d’entreprise, pour convenir également aux projets intrapreneuriaux, de reprise d’entreprise, etc. Ainsi, le partage de la valeur consiste de prime abord à optimiser les relations avec les partenaires en partageant les gains/bénéfices qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs (la question se pose alors lorsque la situation est un déficit ou une perte, les réponses apportées servant souvent d’arguments pour justifier que les initiateurs du projet tire, par le risque pris, plus de valeur en cas de réussite).

La genèse de la théorie des parties prenantes s’inscrit d’ailleurs en partie dans une démarche éthique (Freeman, 1984) alertant sur les dérives capitalistes lorsque la conduite d’une entreprise est motivée par le seul retour financier du capital investi avec un objectif de maximisation. Il ne s’agit pas de verser dans une idéologie politique sur la façon de distribuer les richesses, mais de considérer le partage de la valeur créée comme le cœur des relations qu’une entreprise gagne à entretenir avec ses partenaires pour être pérenne, durable et profitable. Cette perspective rejoint le concept de corporate social responsability questionnant directement le partage de la valeur (Porter et Kramer, 2011), notamment lorsqu’une entreprise souhaite corriger les influences négatives qu’elle peut avoir sur la société. Les enjeux sociétaux touchent les entreprises notamment parce qu’elles sont responsables de certains maux de la société. Il s’agit d’éliminer ces influences négatives et de les corriger lorsqu’elles se produisent.

p.259 du manuel

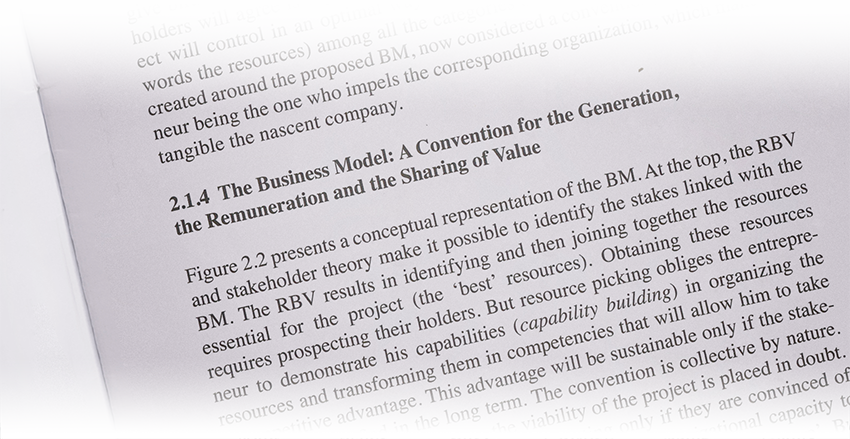

Le gouvernement de l’entreprise tend alors à rejeter la perspective exclusivement actionnariale pour proposer « une définition et une mesure de la valeur créée, conformes à la vision pluraliste de la firme, et permettant de mieux comprendre les mécanismes de création et de partage de la valeur en liaison avec la théorie du gouvernement des entreprises » (Charreaux et Desbrières, 1998, p.73). Cette dimension « Partage de la valeur » est explicitement intégrée dans certaines conceptions du BM, par exemple lorsqu’il est ainsi défini: « a convention for the Generation, the Remuneration and the Sharing of value » (Verstraete, Jouison-Laffitte, 2011b, p.42). Les auteurs en identifient trois composantes (à l’instar des deux autres dimensions de leur modèle) : les parties prenantes, les conventions et l’écosystème, chacune participant à l’émergence du mythe dont le BM serait une représentation.

De l’imbrication des mythes au rite de passage du start-upper : le pitch

Un capital-risqueur puise dans le registre conventionnel de son métier l’attitude à adopter face à la start-up mais apprend avec elle. Ainsi, à partir des repères qu’il possède, il évalue le porteur du projet (comportement, vocabulaire employé, trajectoire, …), les prévisions financières (méthode d’évaluation du chiffre d’affaires, capacité à produire celui-ci, respect des normes comptables, …), etc. Ainsi vu, les conventions propres ou liées au métier du capital-risque pénètrent le BM dans la mesure où ne pas en tenir compte pourrait conduire à voir le partenaire ne pas adhérer au projet . Cette intégration n’est pas qu’une marque d’empathie, mais également un respect des usages et des coutumes des parties prenantes. Elle facilite l’intelligibilité du propos par l’autre et participe à l’imbrication des mythes, qu’il s’agisse de leur forme écrite ou de leur oralité. Elle est aussi multiple, parce que le propos n’est pas exactement le même selon l’auditoire et selon les moments ; il varie (Tétu, 2015).

Le mythe est accessible, d’une part, dans l’oralité qui la porte et, d’autre part, dans l’écrit qui le fonde. Cet écrit, outre l’ancrage qu’il propose, le référentiel qu’il confesse et l’analyse qu’il permet, livre un contenu que le profane étudie, juge et éventuellement soutient en manifestant sa compréhension et sa croyance. Alors, il est susceptible d’apporter la part de ressources, tangibles ou intangibles, qui lui est quémandées. Ainsi, s’agissant de l’écrit, le plan d’affaires a joué ce rôle. S’agissant de l’oralité, le pitch est devenu un rite de passage. Les rituels sont « des dispositifs incarnés, dont le caractère performatif crée les communautés et leur permet de régler leurs conflits. Par le biais de l’action rituelle, les institutions inscrivent leurs objectifs, les valeurs et les normes sociales dans les corps. Il se constitue ainsi un savoir rituel pratique qui est un présupposé de la performativité de l’action rituelle. Ce savoir permet de se comporter de manière adéquate dans les institutions … Dans la mesure où ils sont des mises en scène et des représentations des corps, les rituels ont en général plus de poids que de simples discours. » (Wulf, Gabriel, 2005, p.11). Ainsi, le pitch est un discours incarné offert aux observateurs (de possibles parties prenantes). Par le rite, « l’être humain se met en scène, il met en scène son rapport à autrui et crée le social. » (ibid. p.12). Le pitch est, raisonnablement, un rite relevant du partage de la valeur ou plutôt du partage des valeurs (cf. Hatchuel, 2005).

p.260 du manuel

Le Graal c’est la valeur

C’est sur ce point que nous concluons cet essai, parce que l’intelligibilité, la croyance et l’institutionnalisation d’un projet prennent leur sens dans le caractère mythique du BM et, lors de la présentation rituelle de celui-ci, dans une promesse de partager des valeurs avec des parties prenantes appartenant à des écosystèmes divers et aux conventions plurielles (conventions du métier, du territoire concerné, etc.). Les acteurs coordonnés auront, certes, une pratique plus ou moins respectueuses du « texte », c’est-à-dire finalement de leur engagement en retour d’une promesse qui leur est formulée. La valeur, avec toute la polysémie qui la caractérise (objet d’échange, de désir, de tendance, de référence, … Comte-Sponville, 1998, 3.2) est d’ailleurs la pierre angulaire de nombreuses définitions du BM (Amit et Zott, 2001 ; Chesbrough et Rosembloom, 2002 ; Magretta, 2002 ; Betz, 2002 ; Voelpel et al. 2001 ; Verstraete et Jouison-Laffitte, 2009 ; Demil et Lecocq, 2010; Baden-Fuller et Morgan, 2010 ; …). Le partage de la valeur (ou des valeurs) ne consiste pas, de façon éminemment réductrice, à prendre les éventuels marges ou bénéfices réalisés par une entreprise pour les partager entre les parties prenantes. Certes, lorsqu’elle est profitable, une firme peut par exemple distribuer des dividendes aux actionnaires et des primes, voire des augmentations de salaires, aux salariés. Notre idée n’est pas d’exclure ces possibilités du partage de la valeur, mais d’y intégrer les rétributions attendues par les autres partenaires (clients, fournisseurs, etc.) et plus largement par l’écosystème avec lequel le projet gagne à être en symbiose 2.7. Ces rétributions s’expriment de façon quantitatives et/ou qualitatives et peuvent inclure des charges émotionnelles. C’est d’ailleurs souvent le cas lorsque le BM est mobilisé pour concevoir et mettre en œuvre un projet dont la finalité n’est pas pécuniaire, par exemple dans le cadre d’une association à but non lucratif ou d’un service public. Si nos expériences montrent que le BM est utile à ce type de projet, force est de constater que la présence du mot « business » dans l’expression pose problèmes à certains protagonistes. Notre propos consiste alors à leur montrer que le concept est en fait un modèle de création, de rémunération et de partage de la valeur voire des valeurs partagées. Cela renvoie à une conception plus écologique de l’entrepreneuriat, mais le propos afférent est pour un autre texte …

Bibliographie

Amit, R., Zott, C. (2001). « Value Creation in E-Business », Strategic Management Journal, 22(6-7), p.493-520

Baden-Fuller C., Morgan, M. S. (2010). « Business Models as Models ». Long Range Planning, 43(2-3), 156-171

Betz F. (2002). « Strategic Business Models ». Engineering Management Journal, 14(1), p.21-27.

Chesbrough H., Rosenbloom R. S. (2002). The Role of Business Model

in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), p.529-555

Comte-Sponville, A. (1998).

« Philosophie de la valeur ». Actes des XIVèmes journées nationales des I.A.E. Nantes, 15-26

Demil, B. ; Lecocq, X. (2010), « Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency”, Long Range Planning, 43(2-3), p.227-246.

Eliade, M. (1963), Aspects du mythe, Paris, Gallimard

Harari, Y.N. (2011). Sapiens – A biref history of humankind, Harvill Secker, Random House, London

Gartner, W.B. (1995). “Aspects of organizational emergence”, in Bull, I; Tomas, H ; Willard, G. (dir.), Entrepreneurship : perspectives on theory building. New York, Pergamon, p.67-89

p.261 du manuel

Gomez, P.-Y., Jones B.C. (2000), « Conventions: An interpretation of deep structure in organizations », Organization Science, 11(6), p.696-708

Hatchel, F. (2005), « Rituels d’enseignement et d’apprentissage », dans Wulf, C. ; Gabriel, N. (2005), « Rituels. Performativité et dynamique des pratiques sociales », Hermès, La Revue, 43(3), CNRS Editions p.93-100

Levi-Strauss, C. (1964). Mythologiques I : Le Cru et le Cuit, Paris, Plon

Levi-Strauss, C. (1966). Mythologiques II : Du miel aux cendres, Paris, Plon

Levi-Strauss, C. (1968). Mythologiques III : L’origine des manières de la table, Paris, Plon

Levi-Strauss, C. (1971). Mythologiques IV : L’homme nu, Paris, Plon

Penrose, E. (1959). The theory of the growth of the firm, Oxford: Basil Blackwell

Pfeffer, J. et Salancik G.R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, New York, NY, Harper and Row.

Magretta J. (2002). « Why Business Models matter ». Harvard Business Review, 80(5), p.86-92

Porter, M. E. Kramer, M. R. (2011). « Creating shared value », Harvard Business Review, 89(1/2), p62-77

Pottier, R. (2012). « 1. Le mythe d’origine », in Pottier, R. Anthropologie du mythe 2. Ancêtres et fondateurs de dynastie dans la mythologie lao, Paris, Editions Kimé, « Anthropologie », p.9-23

Tétu, J.-F. (2015). « Jack Goody, Mythe, rite et oralité – note de lecture », Questions de communication, 28, p.311-314

Verstraete, T. (2005). Proposal for a theorical framework for research in entrepreneurship, Les Editions de l’ADREG

Verstraete, T. ; Jouison-Laffitte, E. (2011a). « A conventionalist theory of the Business Model in the context of business creation for understanding organizational impetus », Management International, 15(2), p.109-124

Verstraete, T. ; Jouison-Laffitte, E. (2011b). Business model for entrepreneurship, Edward Elgar (traduction de Verstraete, T. ; Jouison-Laffitte, E. (2009). Business Model pour entreprendre, de Boeck)

Voelpel S.C., Leibold M., Tekie E.B. (2004). « The wheel of business modelreinvention: how to reshapeyour business model toleapfrog competitors ». Journal of Change Management, 4(3), p.259-276

Wernerfelt, B. (1984). « A Resource-based View of the Firm », Strategic Management Journal, Vol.5, n°2, 171-180

Wulf, C. ; Gabriel, N. (2005), « Rituels. Performativité et dynamique des pratiques sociales », Hermès, La Revue, 43(3), CNRS Editions p.9-20

p.263 du manuel

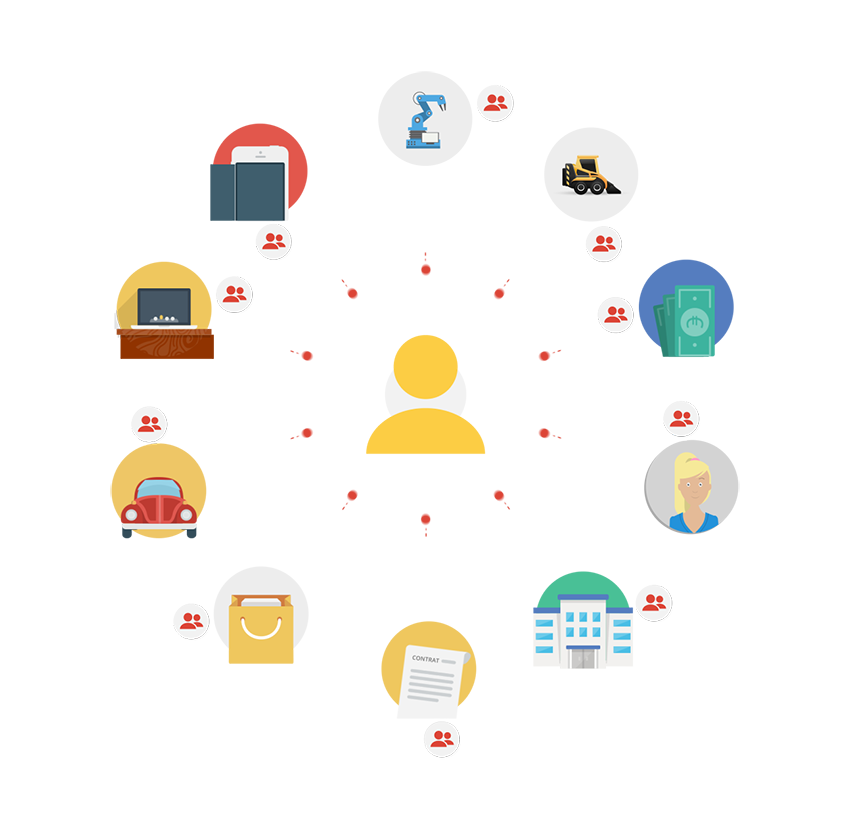

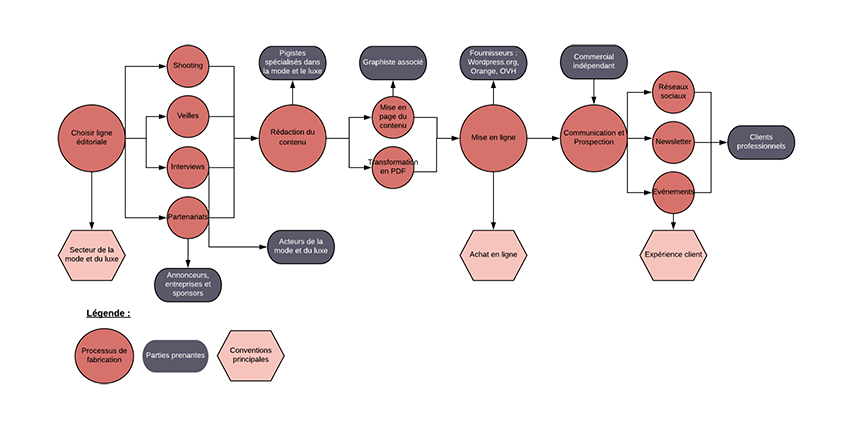

Les parties prenantes, qu’il s’agisse des clients, des salariés, des fournisseurs, des actionnaires, etc. 10.1, sont présentes dans chaque épisode de notre web-série 10.2. Elles participent, comme l’explique l’épisode sur la nature du Business Model, à l’émergence de la représentation partagée du business C.5.

L’entrepreneuriat est un acte fondamentalement partenarial appelant des relations de type gagnant-gagnant avec les parties prenantes échangeant des ressources ayant de la valeur pour les projets de chacun 10.3.

Les « parties prenantes » sont ainsi nommées car il s’agit de parties prenant part aux affaires 2.4. Au départ du projet, elles sont des possesseurs de ressources restant à convaincre. Par leurs exigences, elles influencent, à des degrés divers, la réussite du projet.

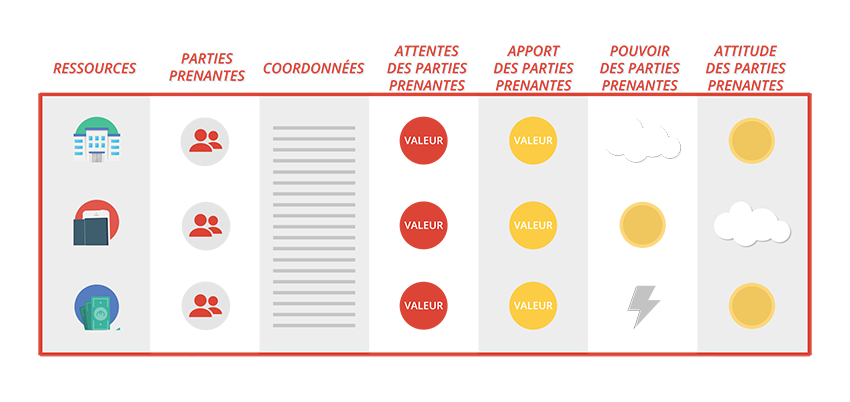

Au moins 5 points sont à considérer pour, en quelque sorte, concevoir et gérer le réseau d’affaires.

Les ressources nécessaires ou utiles au projet

Il convient de partir des ressources pour ensuite identifier les acteurs les possédant. Lorsqu’ils sont plusieurs à pouvoir fournir une même ressource, il s’agit de décider avec qui travailler, puis de justifier ce choix 10.4 et de convaincre le partenaire d’entrer en relation d’affaires. Les rencontres avec ces acteurs participent à la

construction de la représentation partagée, donc à la liste des ressources utiles à l’émergence effective du business model.

p.264 du manuel

Les attentes des parties prenantes potentielles ou effectives

Une première façon de préparer une négociation avec un partenaire consiste à anticiper ses attentes, en s’efforçant d’adopter son point de vue. Lorsque le créateur d’entreprise est novice en business, c’est par la conversation qu’il cerne ce que veut l’interlocuteur et comprend que la valeur est relative à chaque partie rencontrée 10.5. C’est parfois même après une négociation malheureuse qu’il apprend 10.6.

L’apport des parties prenantes

Le choix d’un partenaire se justifie avant tout par ce qu’il apporte, c’est-à-dire prioritairement en fonction de la valeur de la ressource fournie. Bien que visant l’équilibre dans l’échange de valeur, l’entrepreneur est parfois conduit à devoir composer avec des acteurs difficiles à contourner. Les jeux politiques sont

inéluctables …

Le pouvoir des parties prenantes

Dans la mesure où elles possèdent les ressources, les parties prenantes ont du pouvoir 10.7. Certaines d’entre elles font peser ce pouvoir dans la balance des échanges de valeur. D’autres utilisent le poids qu’elles ont dans la sphère sociale et notamment dans le secteur d’activité. A ce titre, l’entrepreneur a intérêt à bien cerner les réseaux d’affaires 10.8, en s’y immergeant 10.9. Il distinguera alors les partenaires utiles ou nécessaires au lancement de l’activité et/ou à la survie de l’organisation, de ceux ayant une moindre influence 10.10.

L’attitude des parties prenantes

Si tout effort d’anticipation est louable, seule la pratique de la relation permet de constater l’attitude effective d’une partie prenante. Une contractualisation, lorsque c’est possible, rappelle les engagements de chacun. Mais il faut aussi comprendre que toute sphère sociale comporte de potentiels conflits, notamment lorsqu’il s’agit du business, la confiance 10.11 et la fiabilité de la relation interviennent alors également dans le choix du partenaire.

p.265 du manuel

Pour ces cinq points, il est recommandé de tenir un tableau comportant au moins cinq colonnes, auxquelles il est possible d’ajouter les coordonnées des partenaires identifiés ou rencontrés 10.12.

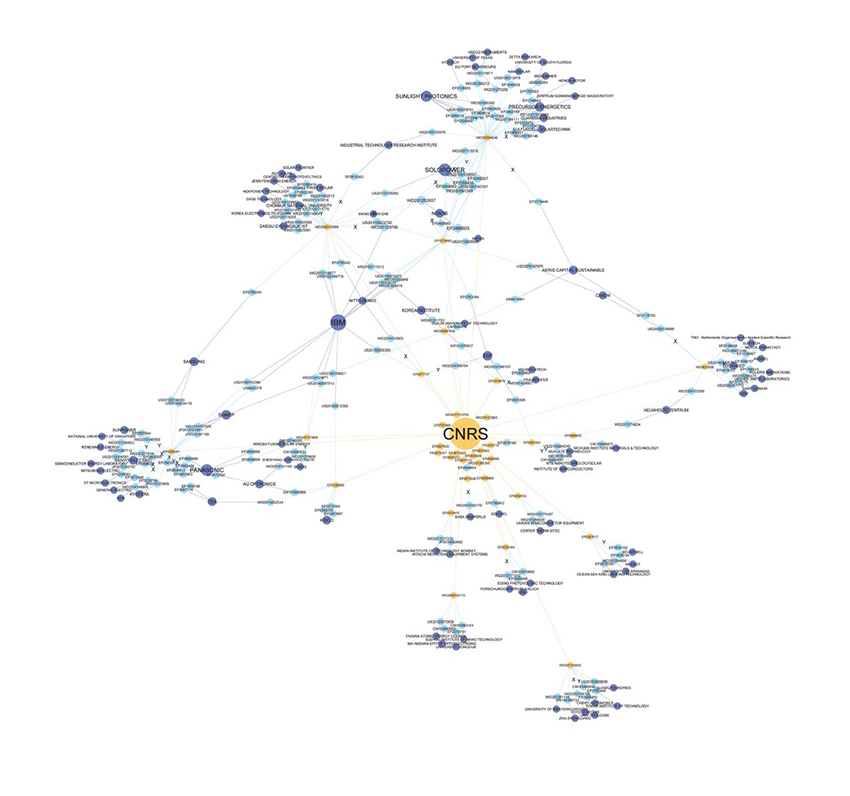

En complément, une cartographie des acteurs pourra être dessinée afin de mettre au jour la structure du réseau 10.13.

Ces deux outils jouent le rôle de tableaux de bord utiles au pilotage du réseau d’affaires.

La construction de ce réseau ne doit pas faire oublier les parties concurrentes 5.29, qui ne sont pas des parties prenantes. Les parties concurrentes tentent de capter les ressources dont a besoin l’entreprise. Par exemple, elles séduisent les clients pour les détourner vers leur offre. Une autre forme de concurrence se manifeste lorsque des acteurs, évoluant pourtant sur des marchés différents, convoitent les mêmes ressources, qu’il s’agisse d’un emplacement, d’un salarié, etc.

Les concurrents ne sont pas pour autant forcément des ennemis. Ils peuvent même, dans certaines circonstances, devenir des partenaires, par exemple pour la défense d’un objet commun tels que des produit d’une appellation d’origine ou un savoir-faire particulier 10.14. Un autre cas se présente lorsqu’une alliance avec un concurrent permet de conduire, ensemble, un projet, faute de pouvoir y prétendre seul, par exemple pour répondre à un appel d’offre, ou pour exploiter un nouveau territoire (les coopérations avec les concurrents).

Finalement, tout réseau d’affaires est sous tension des jeux concurrentiels. Chaque acteur tente d’attirer vers lui les meilleures ressources, donc les meilleures parties prenantes. Enfin, de son point de vue …

Accéder à l’animation vidéo de ce texte.

p.266 du manuel

10.1 De quelles parties prenantes parle-t-on dans la composante Parties Prenantes du BM GRP

La note 10.2 apporte un regard théorique sur les parties prenantes et la note 10.10 en propose, plus prosaïquement, une typologie . Ici, il s’agit de préciser plus concrètement quelles sont les parties prenantes concernées par la composante afférente du BM GRP, étant entendu, d’une part, que dans notre conception les concurrents ne sont pas des parties prenantes sauf dans certains cas de coopétition 10.14, de joint venture, etc. 2.4 et, d’autre part, que le Porteur du projet (un individu ou plusieurs entreprenant ensemble) est une composante à part entière pour les raisons précédemment évoquées 4.3 mais sans oublier qu’il s’agit sans doute de la première des parties prenantes au projet.

Une partie prenante est une personne morale ou une personne physique prenant part au projet en apportant une ressource à celui-ci. Cette ressource peut être tangible ou intangible 2.1. Notre conception d’une ressource est assez large pour qu’on y inclut, à titre illustratif, le soutien apporté par le conjoint; ainsi, si celui-ci apporte un environnement propice au porteur du projet, alors il participe au bon déroulement de ce projet (le propos aurait évidemment pu être inversé dans le cas d’un conjoint retors). Lorsqu’il influence le projet, le conjoint est une partie prenante même lorsqu’il n’apparaît pas strictement impliqué. Les financeurs se questionnent sur la position du conjoint par rapport au projet envisagé, ce n’est pas anodin.

Lors d’un pitch, il n’est pas rare que les parties prenantes, au moins les plus impliquées dans le projet, soient évoquées lors de la présentation des autres composantes du BM. Ainsi, il est possible de citer une partie prenante lors de son intervention dans le processus de Fabrication de la valeur. Autre exemple: lorsque le plan de financement est affiché (composante Performances), faisant apparaître l’emprunt demandé, le partenaire financier sollicité peut être mentionné, tout comme les institutions susceptibles d’apporter des subventions d’investissement. Mais encore, lors de la Proposition de valeur, la cible de clientèle ou d’usagers visée par le produit ou le service est forcément précisée. A l’inverse, il est possible, toujours lors du pitch, de prendre des éléments d’autres composantes pour les mentionner lorsque le porteur a choisi de réserver un moment de cet exercice de conviction à son réseau d’affaires. Sans revenir en détail sur les parties prenantes qu’il aura auparavant éventuellement citées, il pourra alors être plus exhaustif. Nous reviendrons sur la façon de «raconter » le projet (à l’écrit et à l’oral) lors du chapitre 13.

A vous de jouer :

1/ Votre entourage familial est-il une partie prenante ? Justifiez.

p.267 du manuel

10.2 La théorie des parties prenantes (stakeholders theory): un des points d’appui pour définir le Partage de la valeur

Barnard (1938) et Simon (1947) seraient, selon Desreumaux (1998), à l’origine d’un modèle d’équilibre de l’organisation expliquant que cet équilibre tient par les rétributions qu’obtiennent les partenaires contre ce qu’ils apportent (ex.: un salaire rétribuant le travail d’un employé, un produit comme un paiement pour les clients, etc.). A défaut d’une relation « incitations – rétributions », la relation n’est pas durable. Autrement dit, un collectif s’inscrit volontairement dans un projet où la coopération permet à chacun d’y trouver son compte, pas uniquement les actionnaires (stockholders ou shareholders en anglais). C’est comme si on passait de la valeur de l’action (valeur pour l’actionnaire) à une conception plus élargie de valeur de la relation (valeur pour les partenaires, stakeholders en anglais).

Dans le cadre des firmes managériales (cas des grandes entreprises où la possession de l’entreprise par la détention de ses actions est distincte du management conduit par un dirigeant recruté à cet effet), il faut rappeler que la mesure de la valeur s’est beaucoup consacrée à apprécier, avec différentes méthodes, la rente perçue par les actionnaires alors que « les décisions de la firme entraînent des conséquences pour l’ensemble des stakeholders … et la notion de valeur créée doit être à même, selon le principe d’efficacité, de prendre en compte l’intégralité de ces dernières (Milgrom et Roberts, 1992) » (Charreaux et Desbrières, 1998, p.74). « Au primat des shareholders » se substitue ainsi le « primat des stakeholders » (Hirigoyen et Caby, 1998, p.159).

Autrement dit, il s’agit moins de concevoir l’entreprise comme étant gouvernée uniquement par des actionnaires incitant à la maximisation de la valeur de l’action que de répondre aux exigences d’un réseau de partenaires souhaitant également tirer parti de ce qu’ils permettent à l’entreprise de réaliser (toute chose égale par ailleurs …). Concernant la valeur, cette position conduit à poser la question ainsi : « Comment véritablement appréhender la création de valeur si on ne peut représenter cette création au sein d’un jeu réunissant les différents maillons d’une chaîne de valeur ? » (Charreaux, 2007, p.8).

Selon Charreaux et Desbrières (1998), cette perspective rejette « l’optique actionnariale » pour proposer « une définition et une mesure de la valeur créée, conformes à la vision pluraliste de la firme, et permettant de mieux comprendre les mécanismes de création et de partage de la valeur en liaison avec la théorie du gouvernement des entreprises» (p.73). Ils reconnaissent que les possibilités d’action offertes au dirigeant sur le partage de la valeur sont importantes «notamment dans une firme qui crée une valeur forte ; il peut préférer s’attacher les clients par un prix intéressant, garantir un approvisionnement régulier par une politique de prix favorable aux fournisseurs ou encore, fidéliser ses salariés par une politique salariale généreuse, plutôt que d’attribuer la valeur créée aux actionnaires.» (1998, p.78-79)

p.268 du manuel

Les auteurs illustrent le partage de la valeur en calculant la valeur créée comme la différence entre les ventes évaluées au prix d’opportunité et la somme des coûts d’opportunité pour les différents apporteurs de ressources. Par une métaphore culinaire (Verstraete et Saporta, 2006 ; Verstraete et Jouison, 2006), on peut dire que les parties prenantes participent à la recette d’un gâteau et apprécient d’en recevoir une part considérée comme un partage de la rémunération perçue par l’entreprise contre ce que celle-ci apporte au marché. En 2006, nous voyions le BM comme une grille théorique appliquée à une question pratique plus ou moins explicitement posée à l’entrepreneur : « Comment, selon votre offre de produit ou de service, votre entreprise génère-t-elle de la valeur pour elle-même et ses parties prenantes?» (Verstraete, Jouison, 2006). La clarté de la réponse donnée participe à l’exercice de conviction, donc à la transformation des possesseurs de ressources en parties prenantes. En convoquant la théorie des conventions, nous expliquions que l’entrepreneur met en place une convention sur la valeur générée, rémunérée et partagée.

Notre conception du partage (Verstraete et Jouison, 2009, 2011a et b) intègre des valeurs ne se laissant pas traduire par des principes calculatoires et revêt, à bien des égards, une dimension qualitative pouvant intégrer des composantes politiques, émotionnelles, etc. Elle convient particulièrement au cas des TPE, des PME ou des travailleurs indépendants. Elle s’accorde également aux projets entrepreneuriaux relevant du monde associatif, de l’économie sociale et solidaire, plus largement de l’entrepreneuriat social (dont la plupart des projets ne composent pas avec une gouvernance actionnariale). Elle dépasse l’archétype du phénomène entrepreneurial, la création d’entreprise, pour convenir également aux projets intrapreneuriaux, de reprise d’entreprise, etc. Ceci dit, sur le plan théorique, l’origine de notre conception peut se situer dans l’ancrage pluraliste du gouvernement d’entreprise et la théorie des parties prenantes, bien que pensée dans le cadre des grandes entreprises, a constitué un des points d’appui (les deux autres étant l’approche par les ressources et la perspective conventionnaliste) pour conceptualiser la notion de BM (Verstraete et Jouison, 2007a, 2007b), notamment la dimension Partage de la valeur du BM GRP. Il faut dire, avec bon sens, que toute confrontation à un projet de création d’entreprise montre à quel point l’échange avec les parties prenantes est crucial ; cela restera vrai pour toutes les PME pour qui la proximité avec les partenaires est le quotidien de nombreux dirigeants.

La genèse de la TPP s’inscrit en partie dans une démarche éthique alertant sur les dérives capitalistes lorsque la conduite d’une entreprise est motivée par le seul retour financier du capital investi avec un objectif de maximisation (à nouveau, certes, le propos convient particulièrement à l’entreprise managériale, bien que tout dirigeant peut avoir comme objectif de s’enrichir). Il ne s’agit pas plus, ici, de verser dans une idéologie politique afférente à la façon de distribuer les richesses, mais de considérer le partage de la valeur créée comme le cœur des relations qu’une entreprise gagne à entretenir avec ses partenaires pour être pérenne, durable et profitable. Cette perspective rejoint le concept de RSE (responsabilité sociétale des entreprises, corporate social responsability en langue anglaise) sur laquelle nous reviendrons lors du chapitre 12. Ce sera alors l’occasion de discuter, entre autres, les textes de Porter et Kramer (2006, 2011 ; à nouveau pensés pour des grandes entreprises) ; la «création de valeur partagée » (leur papier de 2011 porte le titre « Creating Shared Value ») répond aux problèmes de la relation de l’entreprise avec la société. Les enjeux sociétaux touchent les entreprises notamment parce qu’elles sont responsables de certains maux de la société. Il s’agit d’éliminer ces influences négatives et de les corriger lorsqu’elles se produisent.

p.269 du manuel

L’idée générique de la TPP, notamment depuis la contribution de Freeman (1984), comporte un dosage éthique évident dont les managers peuvent s’inspirer pour, en premier lieu, comprendre qu’il n’est pas antinomique avec les intérêts des actionnaires et, en second lieu, mettre en place un management adapté. Autrement dit, les jeux politiques où chacun veut gagner en pouvoir sur l’autre peuvent s’effacer au profit de l’intérêt commun d’un ensemble de partenaires engagés dans le projet productif. La TPP insiste sur ce caractère plus éthique et fondamentalement raisonnable des relations entre les partenaires. Le propos est souvent appuyé par le constat d’environnements aujourd’hui particulièrement turbulents et mondialisés nécessitant une révision du gouvernement des entreprises. Evidemment, il n’évacue pas la dimension concurrentielle sur laquelle nous revenons lors de la prochaine note 10.3.

Enfin, rappelons que nous considérons qu’une partie prenante est un possesseur de ressources ayant apporté une partie de celles-ci au projet. Avant qu’elle n’apporte la ressource, tangible ou intangible, celui qui la possède est une partie prenante potentielle qui devient effective lorsque l’échange s’instaure. Cet échange est donc une condition de qualification d’un acteur en partie prenante car, bien évidemment, son apport appelle une rétribution, que celle-ci soit quantitative et/ou qualitative. C’est ainsi qu’il faut comprendre en partie le Partage de la valeur et c’est avec les idées de cette note que depuis 2009 (Verstraete et Jouison, 2009 ; voir 2011a et b pour les versions en langue anglaise ; cf. illustration ci-dessous) nous intégrons au design du BM une dimension Partage, dont les germes remontent à 2006 (Verstraete et Saporta, 2006 ; cf. p.377).

Verstraete, T., Jouison, E. (2011), Business Model for entrepreneurship, Edward Elgar, p.42

p.270 du manuel

Le Partage de la valeur ne consiste pas à prendre les éventuels marges ou bénéfices réalisés par une entreprise pour les partager entre les parties prenantes. Certes, lorsqu’elle est profitable, elle peut par exemple distribuer des dividendes aux actionnaires et des primes, voire des augmentations de salaires, aux salariés. Notre idée n’est pas d’exclure ces possibilités du partage de la valeur, mais d’y intégrer les rétributions attendues par les autres partenaires (clients, fournisseurs, etc.) ainsi que les deux autres composantes du Partage de la valeur du BM GRP, à savoir les Conventions (chapitre 11) et l’Ecosystème (chapitre 12). Ces composantes traduisent notre conception écologique de l’entrepreneuriat, c’est-à-dire, d’une part, respectueuse des cadrages conventionnels formels et informels des contextes inhérents au bien vivre ensemble (ce qui n’empêche pas la formulation et la mise en œuvre de nouvelles propositions, par exemple innovantes, lorsqu’elles contribuent à améliorer ce bien vivre) et, d’autre part, attachée aux relations symbiotiques avec l’environnement au sein duquel le phénomène entrepreneurial s’exprime (relation de l’entreprise avec la société, rapport aux ressources planétaires, etc.). Cela ne veut pas dire que le partage s’inscrit dans une démarche altruiste. Il s’agit, pour ce qui concerne les partenaires, d’optimiser les relations avec eux en mettant en place les politiques idoines (politique d’achat pour les relations avec les fournisseurs, politique de RH en matière de relations avec les salariés, etc. 6.13 respectueux des efforts de chacun, lesquels s’expriment sur différents plans (physique, intellectuel, financier, relationnel,…). Ainsi, un « meilleur-vivre » est visé pour un « bien-vivre » partagé dans les relations liant les parties prenantes d’un espace social considéré (ici, l’espace inhérent au projet entrepreneurial). Il s’agit aussi de dépasser ce qui semble a minima nécessaire, ou normal (ex : payer le fournisseur contre la livraison de la marchandise), pour imaginer les autres conditions favorables à de bonnes relations pérennes.

Ceci dit, on ne sera pas trop naïf en croyant en l’abolition des jeux politiques sans doute inhérents au comportement humain, en oubliant la rudesse de certains environnements, et bien d’autres éléments susceptibles d’entacher ce qu’on pourrait qualifier de bonnes intentions. Mais il serait dommage de ne pas inscrire, dès sa création, l’entreprise dans un système autant qualitativement que quantitativement incitatif de participation au projet d’entreprendre. C’est l’état d’esprit avec lequel nous sensibilisons et formons les jeunes à l’entrepreneuriat et les questions éthiques à poser les conduisent souvent à s’interroger sur les parties prenantes d’un projet d’entreprendre (comprendre avec qui le partenaire travaille, comment il procède, etc.). En effet, un comportement éthique peut difficilement s’affranchir des intentions et des pratiques des partenaires.

A vous de jouer :

1/ Evoquer, pour différentes parties prenantes (clients, fournisseurs, salariés, etc.) les composantes qualitatives et quantitatives de l’échange.

Pour aller plus loin :

Barnard, C.I. (1938), The functions of the executive, Cambridge Mass.

Charreaux, G. (2007). « La valeur partenariale : vers une mesure opérationnelle… », Comptabilité, Contrôle, Audit, 13(1).

Cadiou, C. Morvan, J. (2007). « R. Edward Freeman – de la gestion stratégique à l’éthique des affaires», dans Loilier, T. Tellier, A. Les grands auteurs en stratégie, EMS Editions

Charreaux, G., Desbrières, P. (1998). « Gouvernement des entreprises et création de valeur», dans Bréchet J.-P. (dir.), Valeur, marché, organisation, Actes des XIVe Journées nationales des IAE, Tome 1, Nantes.

p.271 du manuel

Desreumaux, A. (1998). Théorie des organisations, EMS.

Freeman, R.E., Harrison, J.S., Wicks, Parmar, D.L., A.C., de Colle, S. (2010). Stakeholder Theory – The state of the art, Cambridge University Press.

Hirigoyen, G. (1997). « Stratégie et finance : approche par la création de valeur », dans Simon, Y. Joffre, P. Encyclopédie de gestion, Economica

Hirigoyen, G., Caby, J. (1998), « L’histoire de la valeur en finance d’entreprise », dans Bréchet J.-P. (dir.), Valeur, marché, organisation, Actes des XIVe Journées nationales des IAE, Tome 1, Nantes.

Milgrom, P, Roberts, J. (1992). Economics, organization and management, Prentice-Hall (source : Charreaux, G. et Desbrières, P., 1998).

Porter, M. E. Kramer, M. R. (2006). « Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility », Harvard Business Review, 84(2), p78-92.

Porter, M. E. Kramer, M. R. (2011). « Creating shared value », Harvard Business Review, 89(1/2), p62-77

Simon, H.A. (1947), Administrative Behavior, MacMillan.

Verstraete, T., Jouison, E. (2006). « Connecting stakeholders theory and conventions theory to highlight the adhesion of stakeholders to the business model of a start-up », International Council of Small Business, 51st World conference, Melbourne Australia, june, 2006

Verstraete, T., Jouison, E. (2007a). « Trois théories pour conceptualiser la notion de Business Model en contexte de création d’entreprise », XVIe conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Montréal, juin, 2007

Verstraete, T., Jouison, E. (2007b). « Three theory to frame the concept of Business Model in context of firm foundation », International Council of Small Business, 52st World conference, Turku Finland, june, 2007

p.272 du manuel

10.3 Les meilleures ressources sont possédées par les meilleurs partenaires : évidemment … quoique …

La note 6.18 évoque en partie l’importance de la qualité des ressources réunies pour le projet d’entreprendre, notamment dans son processus productif. Ceci dit, s’il faut partir de la qualité intrinsèque des ressources réunies, c’est souvent à la fois dans leur usage et dans les relations avec leurs possesseurs que leur adéquation avec le projet d’entreprendre se révèle. Il est ainsi utile de distinguer ce qu’est la meilleure ressource (« sur le papier») de celle qui est exploitable (« dans les faits »), l’idéal étant que les deux se rejoignent. Autrement dit, la « meilleure ressource» tire sa définition de tout un ensemble de critères relevant du positionnement choisi, des compétences à mettre en œuvre, de l’accessibilité des ressources 6.19, de la qualité espérée des relations avec les partenaires, du pouvoir de ceux-ci, etc. et pourquoi pas des émotions lorsque le choix d’un possesseur de ressources découle d’une empathie réciproque, sous réserve évidemment de ne pas trop sacrifier la rationalité nécessaire à la qualité 10.7. A ce titre, la «meilleure» ressource n’est peut-être pas possédée par le «meilleur» partenaire alors qu’a priori le « meilleur » partenaire est celui qui apporte la « meilleure » ressource. Nous y reviendrons lors de la note 10.12.

A vous de jouer :

1/ Définir ce que sont les meilleures ressources liées au processus productif de la création d’une pâtisserie haut de gamme dans un quartier chic d’une grande ville puis de la création d’une PMI fabriquant des gâteaux distribués en GMS.

2/ Peut-on définir ce qu’est le meilleur salarié ?

3/ La qualité intrinsèque d’une matière première doit-elle toujours rester l’unique critère de décision d’achat ? En contextualisant, illustrer selon que la réponse soit positive ou négative.

p.273 du manuel

10.4 L’empathie

La note 4.5.7 porte sur l’empathie vers laquelle nous renvoyons 4.5. Ici, nous souhaitons, outre ce rappel, souligner que l’empathie exprimée par les partenaires est un élément à considérer dans la construction d’un réseau d’affaires.

p.274 du manuel

10.5 Rencontrer les partenaires potentiels et effectifs

Une façon d’apprécier l’engagement d’un porteur dans son projet consiste à relever les rencontres qu’il a effectivement eues avec les partenaires potentiels et, mieux, avec ceux qui ont été convertis en parties prenantes. C’est aussi le témoignage de sa lucidité à ne pas concevoir un projet en étant déconnecté des réalités que le terrain ne manque pas de rappeler (même si, parfois, c’est un peu tard que ce terrain se prononce en conduisant le projet à pivoter). Qui plus est, la nature du BM appelle l’interaction avec un écosystème dont les acteurs participent à la construction, donc à l’émergence, de la représentation partagée cristalisant des ressources autour du projet d’entreprendre et en y associant ceux qui les apportent. Un BM est une représentation partagée se construisant, chemin faisant, par les interactions avec les acteurs du terrain C.2. Les rencontres et les interactions participent ainsi à la maturation du projet et constituent un témoignage de l’engagement effectif auquel, notamment, les financeurs sont très sensibles.

p.275 du manuel

10.6 La négociation

Etonnamment, la négociation n’a pas fait l’objet d’un intérêt très marqué dans le domaine de recherche en entrepreneuriat alors que l’entrepreneur négocie plus ou moins systématiquement, lors de l’exercice de conviction qu’il déploie pour convaincre les possesseurs de ressources d’apporter ces dernières. Les protagonistes de la situation ont des intérêts divergents, qu’il s’agisse d’un gain différent (ex : négociation d’un prix) ou d’un temps différent (ex : négociation d’un délai de livraison). Si la divergence peut objectivement s’exprimer, elle peut relever de ressorts moins conscients, d’émotions, de jeux politiques, etc.

Selon les spécialistes, il est utile de comprendre qu’une négociation comporte des points clés rappelés par l’ouvrage de Demoulin (2014) sur lequel nous nous appuyons dans cette note : le point d’aspiration, les solutions de rechange (dont une solution particulière : la MeSoRe), le point de réserve, la zone de possibilité d’accord et la première offre.

Le point d’aspiration correspond au meilleur résultat espéré. Par exemple, du point de vue d’un acheteur, il peut s’agir du prix le plus bas qu’il peut raisonnablement tirer de la négociation ou du temps de livraison le plus court. Le point de vue change si l’on prend celui du vendeur, notamment s’agissant du prix (pas forcément du délai car il peut vouloir se débarrasser d’un stock).

Les solutions de rechange peuvent correspondre à l’obtention, par une autre source, de l’objet désiré (un produit, un emploi, etc.). Parmi les solutions de rechange, la MeSoRe est la Meilleure Solution de Rechange (du point de vue de chaque partie). L’offre est acceptée lorsque la MeSoRe est moins intéressante, elle est refusée dans le cas contraire. Demoulin (2014) prend l’exemple d’une négociation autour d’une voiture d’occasion. La MeSoRe du vendeur peut se caler sur le prix que lui a déjà proposé un acheteur, à qui il n’a toutefois pas cédé car il pensait pouvoir mieux vendre son bien ; mais si une négociation ultérieure avec un autre acheteur conduit ce dernier à offrir moins que le premier, le vendeur sait vers qui se tourner pour conclure plus avantageusement la vente. La MeSoRe « est, en quelque sorte, l’option qu’il (le négociateur) sera forcé de suivre si un accord n’intervient pas avec son interlocuteur actuel » (Demoulin, 2014, p.25).

D’autres considérations peuvent intervenir (empathie, confiance, usage prévu pour le bien, …) et conduire le vendeur à réviser la MeSoRe qui ne s’exprime pas uniquement sur un plan quantitatif (dans l’illustration précédente, le prix). Plus précisément, la MeSoRe peut servir de base à la fixation du point de réserve. « Le point de réserve est le point au-delà duquel le négociateur préfère avorter la négociation plutôt que de signer l’accord. C’est la limite qu’il se fixe» (Ibid). Par exemple, et malgré l’intégration d’autres dimensions, il s’agit d’un point objectif en deçà (vendeur) ou au-delà (acheteur) duquel le protagoniste stoppe la négociation. La négociation peut aboutir lorsque, s’agissant d’un prix, le point de réserve du vendeur est inférieur au point de réserve de l’acheteur. Ce périmètre délimite une zone de possibilité d’accord. La difficulté inhérente au périmétrage de celle-ci tient dans son caractère multidimensionnel (dans l’illustration précédente : le prix, le mode de paiement, l’intégration des accessoires, la temporalité de la transaction, …). Qui plus est, la motivation des protagonistes, leur irrationalité ou d’autres facteurs de nature psychologique, la dynamique de la négociation elle-même (les parties s’influencent) interviennent. Evidemment, bien souvent chacun ne révèle pas son point de réserve, dans l’espoir d’un gain meilleur. Toute négociation nécessitant une base de négociation, celle-ci s’exprime par la première offre formulée. Il ne faudrait pas qu’elle se situe au niveau du point de réserve car les négociations deviennent impossibles.

p.276 du manuel

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

« Lorsque des nations en guerre négocient un accord de paix, lorsque les pays européens s’accordent sur les règles de concurrence avec des partenaires d’autres parties du monde, lorsqu’un couple cherche à résoudre ses problèmes, lorsque deux partenaires entendent créer une nouvelle entreprise, ce sont toujours les mêmes questions qui se posent. Qu’est-ce que les parties cherchent idéalement à obtenir (les points d’aspiration), quelles sont les limites à ne pas franchir et les frontières à respecter (les points de réserve), que se passera-t-il si la négociation n’aboutit pas (les solutions de rechange), un consensus est-il atteignable (la zone de possibilité d’accord) et que dépose-t-on en premier lieu sur la table des discussions (les premières offres) ? »

Demoulin, 2014, p.30

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

p.277 du manuel

Ajoutons que la négociation porte cette ambivalence, finalement si fréquente, d’être à la fois un processus et le résultat de celui-ci. Ainsi, il est possible d’évoquer une négociation à propos de son déroulement (qu’elle soit en cours de déroulement ou telle qu’elle s’est déroulée), cas le plus fréquent, ou de ce qu’elle a produit (le terme est alors utilisé pour qualifier le résultat auquel le processus a abouti). Se pose alors la question de son enseignement et du contenu à livrer pour illustrer cette ambivalence. Mais la question pratique reste la suivante : peut-on apprendre à négocier ? Autrement dit, la négociation bien conduite relève-t-elle de traits de personnalité innés ou d’un comportement découlant d’apprentissage (Dupont, 1994). On retrouve ici un débat connu dans le domaine de l’entrepreneuriat 4.5. La négociation combine des connaissances (dimension cognitive), des émotions (dimensions affective et comportementale), des relations (expression, communication, …), des personnalités (style, traits,…) et des situations comportant elles-mêmes de nombreuses contingences (Dupont, 1994)

Difficile de clore cette note sans parler de diplomatie. Si cette dernière devait être une qualité, à défaut d’être un trait de personnalité, voire une compétence, sans doute l’entrepreneur gagne à la développer pour mieux négocier. La diplomatie ne réfère pas ici aux affaires internationales, d’où le terme provient, mais de son application au BM en conception.

A vous de jouer :

1/ Imaginer un couple, dont les goûts en matière de décoration sont différents, devant refaire leur cuisine pour relever quels pourraient être concrètement les points clés de la négociation.

2/ Imaginer une négociation avec un fournisseur étranger, lors d’une visite de son site de production.

3/ Imaginer comment un projet peut être pitché en tenant compte des points clés d’une négociation.

4/ Définition, avantages et inconvénients du «compromis».

Pour aller plus loin :

Balzacq, T, Charillon, F., Ramel F. dir. (2018). Manuel de diplomatie. Presses de Sciences Po, « Relations internationales »

Demoulin, S. (2014). Psychologie de la négociation, Editions Mardaga

Dupont, C. (1994). La négociation – conduite, théorie, applications, Dalloz

p.278 du manuel

10.7 Le modèle d’Allison

Graham Allison a coordonné une recherche dont l’objet était la décision. Afin de comprendre la complexité de la prise de décision, l’équipe réunie a étudié un cas remarquable, la crise de missile à Cuba (pour rappel de cette crise, lire par exemple Ganser, 2002, lien. Trois questions centrales guidaient le travail de recherche : comment analyser les décisions ? Comment expliquer une décision? Comment les décisions sont-elles prises ? Appliquées au cas étudié, ces questions portaient sur la décision d’installer des missiles sur le sol cubain en direction des Etats-Unis, celle du blocus américain, puis celle de l’enlèvement des missiles.

Il ressort de ce travail collectif trois modèles dont chacun explique une partie des décisions prises et dont la combinaison éclaire plus complètement le cas. Allison les qualifie de modèle I, modèle II et modèle III. Ces trois modèles se diffusent désormais avec, respectivement, les intitulés suivants : modèle de l’acteur rationnel, modèle organisationnel, modèle politique. Ils engagent des processus différents mais complémentaires pour comprendre les principales décisions de la crise des missiles à Cuba. La pertinence de cette approche dépasse ce cas. Nous nous en servons en pédagogie de l’entrepreneuriat pour aider les porteurs de projet à comprendre la prise de décision, ils devront en prendre beaucoup, et souvent …

Le modèle de l’acteur rationnel considère le collectif prenant part aux décisions comme doté d’une conscience optimisatrice. Ainsi vue, l’organisation se comporte comme un acteur rationnel (avec, certes, ce qui est connu des limitations afférentes). Pour fournir une illustration dans le monde de l’entreprise, tel matériel de production est choisi parce que c’est celui qui génèrera, selon les calculs effectués, le meilleur retour sur investissement.

Le modèle organisationnel met au jour les circuits et procédures autorisant le cheminement d’un raisonnement vers une décision admissible. A défaut d’être optimale sur un plan rationnel, la décision sortant des routines, procédures, instances, etc. reste convenable et satisfait l’administration. La difficulté de la prise de décision s’accroit dans les grandes organisations possédant éventuellement des unités autonomes ayant construit leurs propres routines.

p.279 du manuel

Le modèle politique témoigne des jeux de pouvoir, ruses, coalitions, ententes, compromis, complots, etc. déployés par les acteurs afin de parvenir à leurs fins. La décision serait, par cette lecture, sous contingence des motivations personnelles des individus impliqués à un moment ou à un autre de la prise de décision.

Ces motivations des individus peuvent être multiples : fidélité à des principes, respect d’une hiérarchie, quête de pouvoir, mercantilisme, etc. Elles sont plus ou moins discutables sur le plan éthique, mais inhérentes au comportement humain …

La combinaison des trois modèles offre une lecture pertinente des décisions et trouve des applications dans de nombreuses situations sociales, y compris lors d’une création d’entreprise. Ainsi, s’agissant du choix d’un réseau d’affaires, et en prenant les trois modèles ici présentés comme grille pour décider, le créateur prendra la précaution de se questionner de la façon suivante: est-ce le meilleur réseau pour mon affaire? L’organisation mise en place ou imaginée peut-elle composer avec ce réseau (moyens)? Dans quelle mesure ce réseau d’acteurs peut-il contraindre mon business ? y a-t-il un autre réseau mobilisable (ou plusieurs autres) ?

La lecture sociopolitique de cette note gagnera à être complétée, entre autres, par une approche psychologique (psychologie, psychologie sociale), voire physiologique. Par exemple, avec Berthoz (2003), on comprendra que la décision est liée à la fois au raisonnement et à l’action et qu’elle s’exprime dans des stratégies cognitives dont on parvient à extraire un substrat physiologique de la préférence lorsqu’il s’agit de faire des choix. Un extrait de cet ouvrage témoigne des aspects fascinants qu’il explore, mais dont le créateur fera certes moins immédiatement un usage dans le cadre de son projet.

« Le cerveau décide non pas en fonction de la valeur absolue des récompenses qu’il prévoit ou désire, et ce qu’il obtient. Cette différence est bien sûr mesurée à l’aune de facteurs sociaux, culturels, etc. La distinction est importante car elle oppose deux conceptions radicalement différentes du cerveau : la conception dite «représentationnelle », qui voudrait que le cerveau construise une image du monde qui guide l’action; et la conception, que je propose, d’un cerveau qui est une partie du monde, qui en a internalisé les propriétés et en émule certaines mais les réfère à ses propres buts, qui façonnent la réalité extérieure en y projetant ses perceptions, ses désirs, ses intentions. Il simplifie le monde en fonction de ses choix, il ne perçoit que ce qu’il veut percevoir. Par exemple, il crée des régularités dans des stimuli au hasard. Cette détection de régularités est obligatoire et non consciente puisqu’elle n’implique aucun effort d’attention. » p344 et 345)

A vous de jouer :

1/ Choisir une décision à prendre prochainement et lui appliquer une lecture rationnelle, une lecture organisationnelle puis une lecture politique ; enfin, combiner les trois modèles.

2/ Comment le modèle d’Allison peut-il aider à définir les ambitions d’un projet ?

3/ Comment le modèle d’Allison peut-il aider à choisir un fournisseur clé ?

Pour aller plus loin :

Allison, G.T., (1971). Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Little Brown

Berthoz, A. (2003). La décision, Odile Jacob

Ganser, D. (2002). « Retour sur la crise des missiles à Cuba », Le Monde Diplomatique. lien

p.280 du manuel

10.8 Le concept de capital social

Le réseau d’affaires incite à des lectures académiques sur le concept de capital social dont la littérature en entrepreneuriat s’est saisie. Cette note le livre au lecteur intéressé par les perspectives théoriques. Il ne faudra pas confondre le capital social ici évoqué avec celui de la comptabilité et du droit qui correspond, selon la forme juridique choisie, aux apports effectués par les actionnaires d’une entreprise. Nous nous intéressons dans cette note à une autre forme de capital social, celle inscrite dans les relations avec un réseau social.

Degenne et Forsé (1994) retracent le parcours du concept de capital social en citant Hobbes, ainsi que Weber et son analyse des inégalités sociales. Il s’agit d’expliquer comment un individu a accès aux ressources (économiques, symboliques, politiques, …) de différents types de capital selon sa position dans la structure sociale et celle qu’il parvient à obtenir par son réseau de relations. Mais l’auteur très souvent cité lors de l’évocation du concept de capital social est Pierre Bourdieu. Il était un sociologue prolixe dont l’œuvre est un sillon tracé autour de concepts étudiés dans le monde entier. Parmi ces concepts, le « champ » pose les bases d’un projet intellectuel complexe, parfois ardu à lire. Le champ est « un point d’entrée qui induit l’étude de cinq autres concepts, auxquels il est très étroitement associé : le capital, l’habitus, les pratiques, la doxa et l’illusio. » (Golsorkhi, Huault, 2006). Le champ est un espace social structuré au sein duquel des ressources sont réparties entre des agents luttant pour leur possession. Ainsi, un champ peut être vu comme un espace ou s’exercent des jeux de pouvoir dans le sens ou la possession de différents types de capital accroit la domination de ceux qui les détiennent. Les types sont essentiellement social (réseau de relations), économique (biens détenus, revenus, …), culturel (qu’il soit intégré par une socialisation apportant un bagage culturel ou institutionnalisé par l’octroi de titres tels que les diplômes) et symbolique (le capital symbolique d’un individu correspond à la perception qu’ont les autres acteurs d’un champ des capitaux qu’il possède). Ceci dit, l’approche autorise la considération d’autres types de capital selon le contexte (champ) étudié. Par exemple, il est possible d’avancer l’idée d’un capital scientifique dans le champ de la pratique de la recherche.

La possession d’un certain volume de capital relève d’un déterminisme social découlant de la position occupée dès la naissance et du contexte familial, mais autorise la mobilité sociale par une reconnaissance de la capacité d’un individu à agir sur sa trajectoire (sur ce point, et pour ce qui nous concerne sans pour autant amalgamer entrepreneuriat et patronat, le lecteur est invité à lire, par exemple, le travail de Bourdieu et de Saint-Martin, dans lequel sont distingués, entre autres, les héritiers et les nouveaux venus).

Outre la lutte interne à un champ, les jeux de pouvoir se manifestent également entre les champs, lesquels sont différemment dotés en termes de volume de capital. Ce qui est également intéressant, c’est d’imaginer comment les mobilités sociales se manifestent, au sein d’un champ, d’un champ à l’autre, et comment le capital social permet de mobiliser des acteurs autorisant l’accès aux ressources, donc aussi au capital social des autres.

Selon Pierre Bourdieu, le capital social est l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’interreconnaissance. Concrètement, il s’agit du réseau qu’un individu peut solliciter et avec lequel il peut interagir. Les changements peuvent être provoqués par la « capacité des agents à se munir de capitaux provenant d’autres champs, pour créer des perturbations et de nouvelles règles du jeu non maîtrisées par les dominants» (Golsorkhi, Huault, 2006, p.23).

p.281 du manuel

Dans le domaine de l’entrepreneuriat, il semble que la réussite d’un projet, notamment innovant, tient dans la capacité de l’entrepreneur à se conformer au terrain investi tout en se démarquant. Cet apparent paradoxe est relevé dans la recherche de De Clercq et Voronov (2009). Les auteurs montent le rôle joué par le capital social et le capital symbolique dans la construction d’une légitimité aidant l’accès aux ressources.

Il semble de bon sens que la possession d’un réseaux large aide à accéder aux ressources. Il est d’ailleurs courant de considérer qu’un entrepreneur est un homme/femme de réseau. Certains vont jusqu’à considérer que sa place est moins dans l’enceinte physique de l’entreprise que dans les cercles relationnels utiles aux affaires, qu’il s’agisse d’identifier ou de construire des opportunités, d’entretenir des liens avec les acteurs du développement dans le cadre d’un ancrage territorial, etc. Cette présence au sein de réseaux plus ou moins professionnels conduit à élargir la plage de disponibilité sur un agenda certes déjà bien occupé par les éléments du modèle productif. Evidemment, cela dépend du type de projet porté.

La recherche en entrepreneuriat s’est beaucoup intéressée au réseau, que ce soit en mobilisant le concept de capital social, de trous structuraux (cf. Burt), de lien forts et liens faibles (cf. Granovetter), etc. Si l’envie ne manque pas d’alerter le lecteur sur ces réflexions, nous nous éloignerions sensiblement de l’objectif de cet ouvrage qui, certes, n’oublie pas les référentiels comme en témoigne cette note.

A vous de jouer :

1/ Dans le cadre de votre projet, identifiez les lieux à fréquenter pour accroître le capital social.

2/ Formuler la différence entre l’acception actionnariale du capital social et son acception relationnelle.

Pour aller plus loin :

De Clercq, D. ; Voronov, M. (2009). « The role of cultural and symbolic capital in entrepreneur’s ability to meet expectations about conformity and innovation», Journal of Small Business Management, 47(3), p.398-420

Degenne, A., Forsé, M. (1994). Les réseaux sociaux, Armand Colin

Golsorkhi, D., Huault, I . (2006). « Pierre Bourdieu : critique et réflexivité comme attitude analytique », Revue Française de Gestion, 165(6)

p.282 du manuel

10.9 Expérience du réseau et compétences sociales en entrepreneuriat

L’expérience d’un réseau est un élément pouvant être crucial dans un projet entrepreneurial, ce que le contexte de transmission d’entreprise illustre particulièrement. On prendra ici en référence le propos tenu par Sébastien Geindre (2012) dans un article portant sur l’appropriation du réseau du cédant et la pratique du réseautage. S’agissant de la ressource réseau, il nous dit : «Le réseau d’une entreprise est considéré comme une ressource dans la mesure où il offre un accès privilégié (minimisation des coûts, des risques) à d’autres ressources (informations, capitaux, marchés) et sert ainsi de source d’avantage concurrentiel durable (Gulati et al, 2000). C’est la maîtrise de relations privilégiées avec d’autres entreprises ou d’autres individus qui permet de bénéficier des ressources des partenaires ou des alliés. Cette maîtrise relationnelle dépend du sentiment de proximité et de confiance existant entre le dirigeant, son entreprise et les parties prenantes. La qualité du réseau du dirigeant détermine son capital social (Bourdieu 1980 10.8). C’est donc la mise au jour des réseaux du dirigeant qui permet l’identification et la mesure de son capital social (Davidson et Honig, 2003). Or, par nature, le réseau est une ressource invisible, intangible au même titre que la réputation, le savoir-faire ou la culture (Hall, 1992). Elle est donc difficile à observer, à évaluer dans le cas d’une reprise. De plus, elle ne dépend pas que de la volonté ou du comportement du dirigeant seul mais repose aussi sur les attentes et attitudes des parties prenantes externes. Dans le cadre d’une reprise, le transfert du réseau dépend donc aussi de la réaction de l’environnement.

En tant que ressource, le réseau est un outil potentiellement au service de l’entreprise. Toutefois sa valeur ne se révélera qu’à l’aune de la compétence qu’il convient de lui associer, compétence pour construire, entretenir et utiliser le réseau, à l’instar de ce que l’on a pu observer avec le cas Immo. Ainsi, dans le cadre d’une transmission de PME où le dirigeant est souvent « le grand architecte » du réseau de son entreprise, un apprentissage de la pratique de celui-ci s’avère fondamental pour le repreneur. » (Geindre, 2012, p.43 et 44).

En contexte de création d’entreprise, l’expérience du réseau n’est pas toujours acquise. Même lorsque le créateur possède une expérience dans le domaine d’activité, il n’est pas forcément intégré dans le cercle des réseaux de financements. Autre exemple, il peut avoir été en contact avec les acteurs d’une phase du projet productif sans connaître ceux de toute la chaine de valeur. Il s’agit alors de développer des compétences sociales, lesquelles concernent l’efficacité à interagir avec les autres. Il est ainsi possible de voir les compétences sociales comme liées au capital social qu’elles aident à étendre. Selon Baron et Markman (2000, 2003), alors que le capital social offre un accès aux acteurs, les compétences sociales participent à la qualité de la relation et à l’obtention de la ressource éventuellement convoitée, par exemple un financement. Les compétences sociales jouent un important rôle dans la réussite entrepreneuriale, notamment parce qu’elles aident à accroitre le capital social. Selon ces auteurs, elles concernent : la faculté à cerner les personnes rencontrées (social perception), la capacité à induire des réactions favorables chez les autres (impression management), celle de s’adapter à un grand éventail de situations sociales (social adaptability) et enfin celle d’exprimer ses émotions et ses sentiments de manière appropriée (espressiveness).

p.283 du manuel

Alors qu’il est difficile de jouer sur les traits de personnalité, il est possible de monter des programmes visant à développer les compétences sociales des candidats à l’entrepreneuriat. A côté des mises en situation dans le cadre des apprentissages par l’action, ce point nécessite une réflexion pour la construction d’une pédagogie singulière et orientée vers le développement des compétences sociales (l’entrepreneuriat est un phénomène social).

A vous de jouer :

1/ Dans quelle mesure les compétences sociales accroissent le capital social (illustrer avec des exemples) ?

2/ Comment développer les compétences sociales ?

3/ Les compétences sociales sont-elles indépendantes de la personnalité de l’individu ?

4/ Qu’est-ce que le « réseautage » ?

Pour aller plus loin :

Baron, R.A. ; Markman, G.D. (2003), « Beyond social capital: How social skills can enhance entrepreneurs’ success », Academy of Management Executive, 14(1), p.106-116

Baron, R.A. ; Markman, G.D. (2003), « Beyond social capital: the role of entrepreneurs’ social competence in their financial success », Journal of Business Venturing, 18(1), p. 41-60

Bourdieu, P. « le capital social », actes de la recherche en sciences sociales, n°31, 1980.

Davidson, P. et B. Honig (2003), « The role of social and human capital among nascent entrepreneurs », Journal of Business Venturing, vol. 18, p. 301-331.

Geindre, S. (2012). « S’approprier le réseau du cédant après une reprise », Entreprendre & Innover, 14(2), p. 40-48

Gulati R., Nohria N. et A. Zaheer (2000), Strategic networks, Strategic Management Journal, Vol. 21, March, p. 203-215.

Hall, R. (1992), « The strategic analysis of intangible resources », Strategic Management Journal, vol. 13, p. 135-144.

p.284 du manuel

10.10 Typologie des parties prenantes

Cette note commence par rappeler que, selon l’acception que nous rejoignons, une partie prenante est un possesseur de ressources (tangibles ou intangibles) ayant effectivement apporté celles-ci au projet d’entreprendre. Ainsi, nous n’adhérons pas aux thèses incluant les concurrents dans les parties prenantes, bien que dans une certaine mesure ils prennent part aux affaires en influençant le cours de celles-ci (généralement négativement, mais parfois positivement en participant globalement à une dynamique sectorielle pouvant s’avérer profitable à l’ensemble). Cette précision est apportée car pour les auteurs participant à la classification des parties prenantes, dont certains sont référencés ci-dessous, les concurrents sont parfois considérés dans leur typologie.

Certes, dans notre conception, un concurrent peut, dans certains cas, devenir une partie prenante d’un projet d’entreprendre. Ainsi en est-il lors d’une joint venture, lorsque par exemple plusieurs concurrents s’associent pour entreprendre ensemble et conquérir de nouveaux marchés, pour développer une nouvelle technologie dans le cadre d’un laboratoire de recherche et développement, etc. voire dans certains cas très particuliers où des ils œuvrent ensemble pour la promotion d’une appellation d’origine contrôlée par exemple. Cette situation de gestion singulière montre que la notion de concurrence s’apprécie par rapport à un projet (deux acteurs peuvent être concurrents sur un projet et être partenaires sur un autre ; la note 10.14 aborde le point particulier de la coopétition).

Selon Freeman et Reed (1983), les parties prenantes sont : « Any identifiable group or individual on witch the organization is dependent for its continued survival … Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization’s objectives or who is affected by the achievement of an organization’s objectives. » (p.91). Pour catégoriser les parties prenantes, les auteurs proposent une grille de lecture à deux dimensions : la participation ou l’intérêt du partenaire et son pouvoir. Sur la base des définitions précédentes, Clarkson (1995) distingue deux catégories : les parties prenantes primaires et les parties prenantes secondaires. Les parties prenantes primaires englobent les groupes indispensables à la survie de l’entreprise (les actionnaires, les investisseurs, les employés, les clients, les fournisseurs, …). Chacun possède des intérêts singuliers en termes de règles, d’objectifs, de responsabilités, mais l’ensemble bénéficie des relations complexes, directes ou indirectes, que la firme établit entre eux. Cet ensemble tient par la valeur que l’entreprise sait apporter durablement à chaque groupe. Si l’un des groupes n’est plus satisfait, le système ne tient plus. « The corporation’s survival and continuing success depend upon the ability of its managers to create sufficient wealth, value, or satisfaction for those who belong to each stakeholder group, so that each group continues as a part of the corporation’s stakeholder system. Failure to retain the participation of a primary stakeholder group will result in the failure of that corporate system. » (Clarkson, 1995, p.107). Les parties prenantes secondaires réfèrent aux groupes influençant ou influencés par les décisions de la firme, mais n’étant pas inscrits dans une transaction essentielle à sa survie (groupe de pression, médias, assurance…). Par exemple, un groupe de cette catégorie peut mobiliser l’opinion publique à l’égard de l’entreprise. Si la survie de celle-ci n’est pas inéluctablement engagée, elle peut néanmoins dans certains cas être sérieusement questionnée.

Cette première façon de catégoriser les parties prenantes est intéressante avec les primo-entrepreneurs. Ils la comprennent aisément et il est alors possibles d’y ajouter d’autres propositions, par exemple celle de Tiras, Ruf et Brown (1997) qui distinguent les parties prenantes volontaires (clients, fournisseurs, salariés, investisseurs…) ou involontaires (la société, la communauté, …).

p.285 du manuel

Il y a bien d’autres catégorisations possibles. Pour en citer une autre, Hitt, Ireland et Hoskisson (2003) distinguent les Capital Market Stakeholders (actionnaires et principaux fournisseurs de capitaux, c’est-à-dire les banques et les sociétés de capital-risque…); les Product Market Stakeholders (clients, fournisseurs, groupes de pression, syndicats) et les Organizational Stakeholders (employés, managers, …).

Notre pratique de l’accompagnement nous a confronté à celles qu’opèrent les porteurs de projet. Formés au BM GRP, ceux-ci travaillent souvent à leur façon le réseau d’affaires et notre coaching respecte, et parfois encourage, des pratiques collant au plus près des besoins des intéressés.

Pour catégoriser les parties prenantes, nous avons régulièrement constaté une représentation concentrique du réseau d’affaires. Le premier cercle place souvent les parties prenantes les plus proches du projet productif (la Génération de la valeur). Viennent ensuite les soutiens, pour lesquels les porteurs distinguent rarement les partenaires nécessaires au lancement de l’entreprise (ex : la structure d’accompagnement à la création de l’entreprise) de ceux dont l’entreprise aura durablement besoin (ex : expert-comptable). Nous avons également constaté, dans cette approche, un cercle s’intercalant régulièrement entre les deux premiers cercles mentionnés, représentant les sources de financement du projet (banques, capital-risque, actionnaires, apporteurs de subventions, …). Les créateurs évoquent également les influenceurs (prescripteurs, réseaux sociaux, …).

Il n’est pas rare d’aider les porteurs de projet à distinguer les parties prenantes utiles et nécessaires au lancement de l’affaire de celles impliquées dans la pérennité du projet. Il s’agit alors de les émanciper des premières (dont nous faisons souvent partie) et de les préparer à rejoindre l’écosystème entrepreneurial. Certes, c’est parfois aisé, certains entrepreneurs souhaitent prendre rapidement leur envol, notamment ceux nous ayant contacté alors que la maturation du projet est déjà bien avancée, mais c’est bien un exercice auquel le coach est contraint.

Pour aller plus loin :

Clarkson, M.B.E. (1995) “A Stakeholder Framework for Analysing Corporate Social